In unserer schnelllebigen Welt ist das Streben nach einem zufriedenen Leben oft ein zentrales Thema.

Doch was bedeutet es wirklich, zufrieden zu leben?

Ist es das Erreichen unserer höchsten Träume, das Finden der perfekten Balance zwischen Arbeit und Freizeit oder einfach das Gefühl, am Ende des Tages mit einem Lächeln einzuschlafen? In diesem Artikel tauchen wir tief in das Konzept der Lebenszufriedenheit ein und erforschen, wie es sich von der allgemeinen Lebensqualität unterscheidet. Wir werden gemeinsam erkunden, welche Elemente zu einem wahrhaft zufriedenen Leben beitragen, wie man seine eigene Zufriedenheit bewerten kann und welche Fragen zur Selbstreflexion dabei helfen können, das eigene Glück zu finden. Gehe mit auf die Reise zur Entdeckung, wie dein zufriedenes Leben in der heutigen Zeit aussehen kann.

Wie definiert man ein zufriedenes Leben?

Lebenszufriedenheit ist ein weitreichendes Konzept, bei dem es unterschiedliche semantische Akzentuierungen gibt. Man unterscheidet hier zum Beispiel zwischen Wohlbefinden, allgemeiner Lebensqualität und dem Glück. Zudem ist natürlich spannend, ob ich nur mich selbst betrachte oder ob ich mich mit anderen vergleiche. Zudem ist relevant, welchen Umfang ich betrachte für mein zufriedenes Leben. Betrachte ich die globale Lebenszufriedenheit oder differenziere ich zwischen verschiedenen Lebensbereichen. Ich kann auch unterschiedliche Perspektiven einnehmen, betrachte ich die Lebenszufriedenheit bilanzierend rückblickend oder gegenwartsbezogen.

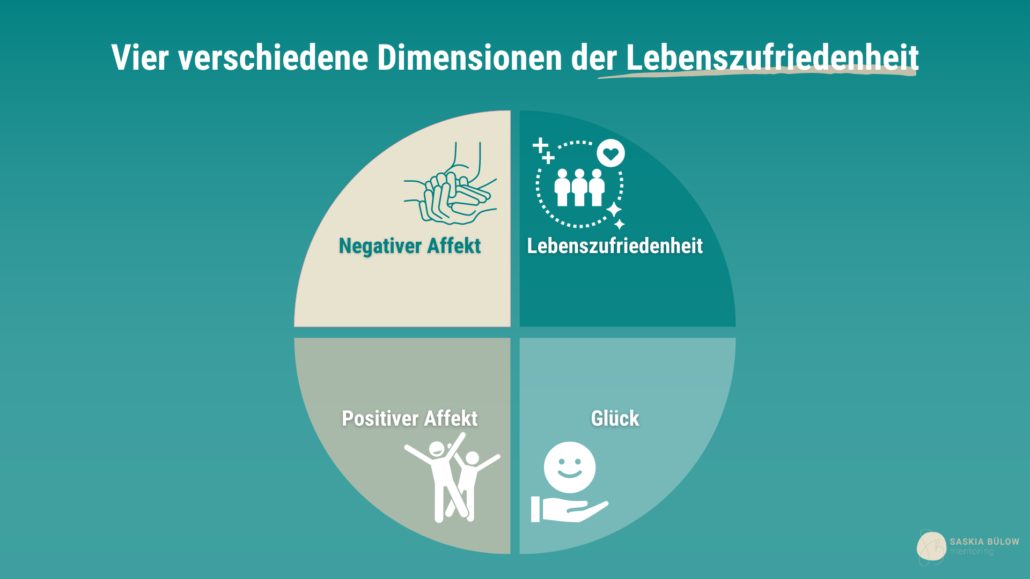

Im englischsprachigen Raum versteht man unter einem zufriedenen Leben oft das, was man sich unter Wohlfühlen vorstellt. Dabei betrachtet man vier verschiedene Aspekte:

- Lebenszufriedenheit als Kongruenz (Kongruenz = Übereinstimmung): Das bedeutet, man ist zufrieden, wenn das Leben so läuft, wie man es sich vorgestellt hat. Wenn man also seine Ziele und Wünsche erreicht, fühlt man sich gut.

- Glück: Hier geht es um ein länger anhaltendes gutes Gefühl. Man fühlt sich über einen längeren Zeitraum hinweg positiv und glücklich. (lies mehr darüber im Blog glücklich sein.)

- Positiver Affekt (Affekt = Gefühl): Das ist ein kurzfristiges Gefühl von Freude. Es beschreibt die Momente, in denen man sich spontan glücklich und fröhlich fühlt.

- Negativer Affekt (Affekt = Gefühl): Das Gegenteil davon, also wenn man sich kurzzeitig ängstlich, traurig oder besorgt fühlt.

Diese Aspekte zusammen ergeben das, was man als ein zufriedenes Leben ansieht – es geht darum, wie man sich fühlt und wie zufrieden man mit seinem Leben ist.

Was ist der Unterschied von Lebenszufriedenheit und der Lebensqualität?

Zur besseren Abgrenzung der Lebenszufriedenheit wird hier ein weiterer Begriff, die Lebensqualität vorgestellt (quality of life). Dieses Konstrukt wird in vielen Disziplinen wie der Geographie, Philosophie, Literatur, Wirtschaft, Politik, Werbung und der Medizin verwendet. Lebensqualität hat viel mit Gesundheitsdefinition der WHO als Zustand der vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens zu tun. Die Lebensqualität bezieht sich hier auf den körperlichen, psychischen, sozialen, finanziellen, sexuellen, funktionalen und spirituellen Bereich. In der Medizin hat sich inzwischen die Auffassung durchgesetzt, dass es nicht nur um die reine Verlängerung des Lebens geht, sondern auch um die Verbesserung der individuellen Lebensqualität.

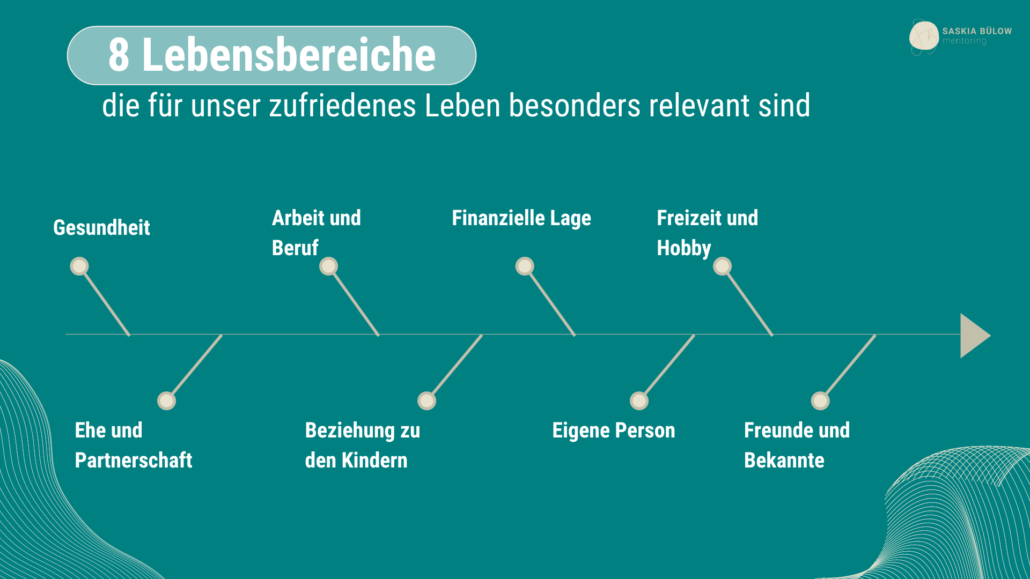

Was gehört zu einem zufriedenen Leben?

Diese Frage lässt sich am besten beantworten, indem wir die Säulen der Lebenszufriedenheit betrachten. Hier können wir zum Beispiel die acht nachfolgenden Lebensbereiche in Augenschein nehmen, die für das zufriedene Leben besonders relevant sind:

- Gesundheit

- Arbeit und Beruf

- Finanzielle Lage

- Freizeit und Hobby

- Ehe und Partnerschaft

- Beziehung zu den Kindern

- Eigene Person

- Freunde und Bekannte

Gesundheit: Dies umfasst sowohl die körperliche als auch die geistige Gesundheit. Ein ausgeglichener Lebensstil mit gesunder Ernährung, regelmäßiger Bewegung und ausreichendem Schlaf sind wesentlich. Geistige Gesundheit bezieht sich auf das Wohlbefinden, die Fähigkeit, Stress zu bewältigen, und das Gefühl der inneren Ruhe.

Arbeit und Beruf: Hier geht es um die Zufriedenheit im Berufsleben. Wichtig sind Faktoren wie die Sinnhaftigkeit der Arbeit, die Übereinstimmung mit den eigenen Werten, die Work-Life-Balance, und das Gefühl, durch die Arbeit persönliche und berufliche Ziele zu erreichen. (Lies mehr darüber in meinem Blog Werte herausfinden, Work-Life-Balance, und zufrieden im Job.)

Finanzielle Lage: Finanzielle Sicherheit ist ein wichtiger Aspekt. Es geht nicht um Reichtum, sondern darum, dass man sich keine Sorgen um die Grundbedürfnisse machen muss und sich einige Wünsche erfüllen kann, was zu einem Gefühl der Stabilität und Freiheit führt.

Freizeit und Hobby: Aktivitäten außerhalb der Arbeit, die Freude und Entspannung bringen, sind entscheidend für das Wohlbefinden. Hobbies ermöglichen kreative Entfaltung, Stressabbau und können einen Ausgleich zum Berufsleben schaffen.

Ehe und Partnerschaft: Eine erfüllende Partnerschaft, in der gegenseitige Unterstützung, Liebe und Respekt vorherrschen, trägt maßgeblich zum persönlichen Glück bei. Wichtige Aspekte sind Kommunikation, gemeinsame Werte und die Fähigkeit, gemeinsam zu wachsen.

Beziehung zu den Kindern: Eine starke, positive Beziehung zu den eigenen Kindern kann große Zufriedenheit bringen. Hier spielen Erziehung, gemeinsame Zeit, Verständnis und Liebe eine wesentliche Rolle.

Eigene Person: Dies bezieht sich auf das Selbstbewusstsein, Selbstakzeptanz und die persönliche Entwicklung. Sich seiner Stärken und Schwächen bewusst zu sein und an sich zu arbeiten, fördert das persönliche Wachstum und das Wohlbefinden.

Freunde und Bekannte: Soziale Beziehungen sind für das menschliche Wohlbefinden unerlässlich. Freundschaften bieten Unterstützung, Freude und ein Gefühl der Zugehörigkeit. Sie sind wichtig für den Austausch, das Teilen von Erfahrungen und für emotionale Unterstützung. (lies mehr darüber im Blog gute Beziehungen)

Diese Bereiche in einem harmonischen Gleichgewicht zu halten, trägt zu einem zufriedenen und erfüllten Leben bei.

Wie kann ich meine Lebenszufriedenheit herausfinden?

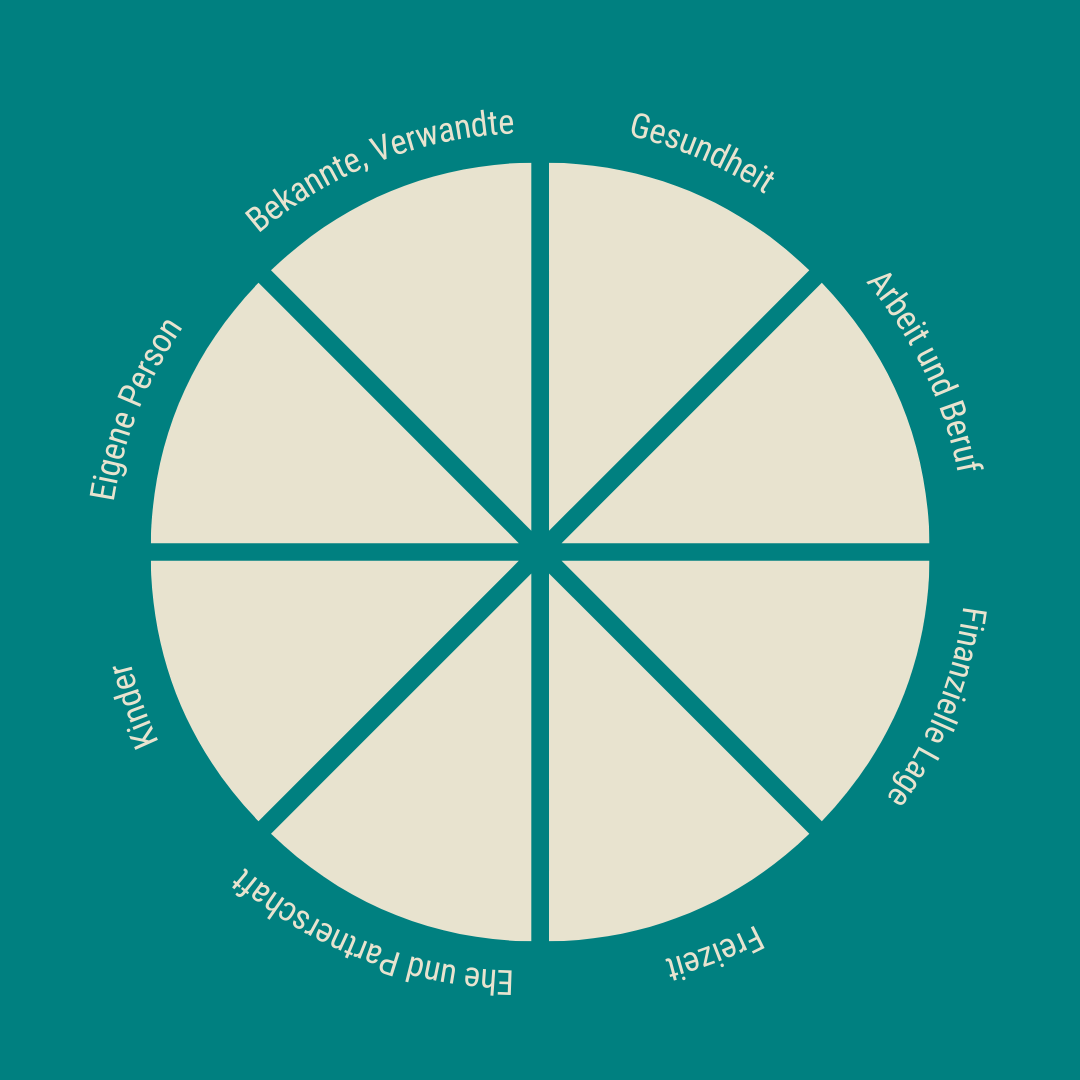

Du kannst alle Bereiche für dich selbst einmal bewerten. Dazu kannst du das Lebensrad der Zufriedenheit nutzen. Ich habe hier ein Lebensrad mit den oben genannten 8 Dimensionen erstellt. Natürlich kannst du auch einzelne Bereiche, durch andere ersetzen, die für dein zufriedenes Leben besonders relevant sind. Diese könnten zum Beispiel die Wohnsituation oder die Sexualität sein. Wenn du die Dimensionen festgelegt hast, nutzt du die nachfolgende Skalenfrage zur Bewertung.

Wie zufrieden bist du in dem jeweiligen Bereich auf einer Skala von 1 bis 10?

1 würde bedeuten, völlig unzufrieden, 10 bedeutet äußerst zufrieden.

Eine hilfreiche Darstellung ist es, wenn du diese Zahlen in dem Rad des Lebens einzeichnen.

In den folgenden Grafiken erhältst du eine Vorlage für ein Lebensrad der Zufriedenheit und ein ausgefülltes Lebensrad als Beispiel.

Welche Fragen kann ich mir zur Refelexion meiner Zufriedenheit im Leben stellen?

- Welcher Wert ist besonders niedrig / besonders hoch?

- Wie rund läuft dein Rad des Lebens?

- Wo möchtest du ansetzen?

- War der Wert schon einmal höher?

- Was hast du damals unternommen?

- Welche Wechselwirkungen bestehen zwischen den Segmenten?

Suche dir einen Bereich aus, den du verbessern möchtest und überlege dir konkrete Maßnahmen, was du tun kannst um deine Lebenszufriedenheit zu verbessern.

Ich stelle auf meiner Homepage noch ein weiteres Selbstanalyse Tool für dein zufriedenes Leben zur Verfügung. So kannst du eine umfangreichere Selbstanalyse durchführen. Du erhältst von mir in einem nachfolgenden Strategiegespräch deine persönliche Auswertung.

Literatur

Badura, B./Lehmann, H.: Sozialpolitische Rahmenbedingungen, Ziele und Wirkungen von Rehabilitation. In U. Koch, G. Lucius-Hoene & R. Stiege (Hrsg), Handbuch der Rehabilitationspsychologie Berlin: Springer (1988)

Lawrence, J./Liang, J.: Structural integration of Affects Balance Scale and the Life Satisfaction Index A: race, sex, and age differences. Psychology and Aging, 3, 375-383. 1988

Saskia Bülow

Saskia Bülow