Hast du manchmal das Gefühl, dass deine Arbeit nicht mehr zu dir passt?

Dass du mehr willst, als nur deinen Alltag zu bewältigen?

Dann bist du hier genau richtig!

Denn die Zeiten, in denen deine erste Berufswahl dein Schicksal für den Rest deines Lebens besiegelte, sind vorbei.

Wie du dich beruflich neu orientierst, damit du montags endlich wieder gerne aufstehst, zeige ich dir hier.

Bist du bereit für den nächsten Schritt?

Warum wollen Menschen sich beruflich neu orientieren?

Manchmal trifft man eine Entscheidung, die sich im Nachhinein als nicht ganz richtig herausstellt. Oder man entwickelt sich persönlich weiter und wächst über seinen aktuellen Job hinaus.

Das sind häufige Gründe:

Freiwillige Berufswechsel:

Es gibt Menschen, die danach streben, ihrer Arbeit einen tieferen Sinn zu verleihen. Sie wollen nicht nur Geld verdienen, sondern auch persönlich wachsen und sich entfalten.

Sinnverlust durch Technologisierung:

Manchmal fühlen wir uns in unserem Job verloren, weil Technologie unsere Arbeit verändert hat. Wir sehnen uns nach einem Sinn, den wir in der Technologie nicht mehr finden.

Mangelnde Passung im aktuellen Berufsumfeld:

Vielleicht passt du nicht mehr so recht in dein aktuelles Berufsumfeld. Deine Persönlichkeit und deine Werte haben sich weiterentwickelt, aber dein Job oder dein Arbeitgeber ist stehen geblieben.

Arbeit wichtig für persönliche Weiterentwicklung:

Für viele von uns ist die Arbeit nicht nur ein Job. Sie ist ein Ort, an dem wir uns persönlich weiterentwickeln und entfalten können. Wenn dieser Raum fehlt, wird es Zeit für eine Veränderung.

Was sind die dahinterliegenden Ursachen für berufliche Neuorientierung?

Es gibt viele Gründe, warum Menschen sich dazu entscheiden, beruflich einen neuen Weg einzuschlagen. Hier sind einige der Motive, die hinter einer Neuorientierung stehen können:

Neustart nach einer Sinnkrise

Manchmal fühlen wir uns in unserem aktuellen Job verloren und finden keinen Sinn mehr darin. In solchen Momenten kann eine Neuorientierung genau das sein, was wir brauchen, um wieder Erfüllung zu finden.

Verlängerung der Lebensarbeitszeit

Die Lebensarbeitszeit nimmt zu, und viele Menschen möchten auch im fortgeschrittenen Alter noch einer erfüllenden Tätigkeit nachgehen. Ein Berufswechsel kann dabei helfen, weiterhin mit Begeisterung zu arbeiten.

Familienbedingter Berufsumstieg

Die Bedürfnisse der Familie stehen oft im Mittelpunkt, und manchmal ist es notwendig, den Beruf zu wechseln, um diese besser zu erfüllen. Ein familienbedingter Berufsumstieg kann die Balance zwischen Arbeit und Privatleben verbessern.

Anschluss an neue Lebensphasen

Wenn wir aus einer bestimmten Lebensphase ausscheiden, sei es aus dem Leistungssport oder aus anderen Gründen, möchten wir oft einen neuen beruflichen Anschluss finden. Eine berufliche Neuorientierung kann dabei helfen, sich an die neuen Gegebenheiten anzupassen.

Vermeidung von Arbeitslosigkeit

Manchmal ist eine Neuorientierung notwendig, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder neue Chancen zu schaffen. Wenn wir spüren, dass unser aktueller Job nicht mehr sicher ist, ist es besser, proaktiv zu handeln und sich neu zu orientieren.

Kohärenzempfinden und Identitätsbildung

Wir streben oft nach einem stimmigen Lebensentwurf und einer kohärenten Identität. Eine berufliche Neuorientierung kann dazu beitragen, dass wir uns in verschiedenen Lebensbereichen als zusammenhängend und stimmig erleben.

Beruf als Quelle des Selbstwertes

Die Arbeit spielt eine wichtige Rolle beim Selbstwert und kann maßgeblich dazu beitragen, wie wir uns selbst fühlen. Wenn wir nach einem erfüllenderen Beruf suchen, geht es oft darum, eine Arbeit zu finden, die unser Selbstwert stärkt und uns ein Gefühl von Zugehörigkeit und Anerkennung gibt.

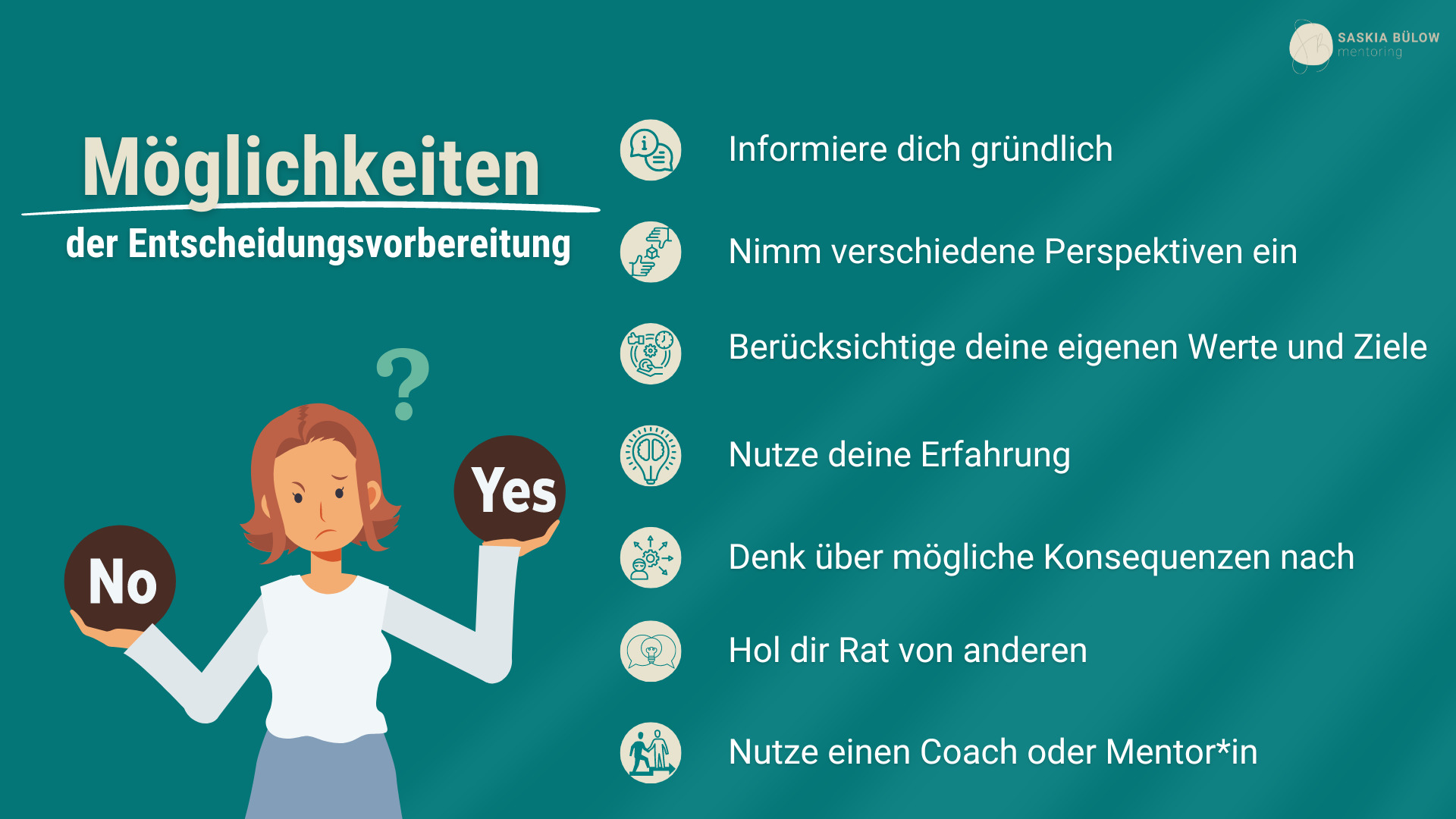

Welche Möglichkeiten gibt es, um sich beruflich neu zu orientieren?

Wenn du das Gefühl hast, dass es Zeit für eine Veränderung ist und du dich beruflich neu orientieren möchtest, gibt es verschiedene Wege, die du gehen kannst:

Studium, Weiterbildung und Schulung

Schau dir Kurse, Workshops oder Seminare an, um neue Fähigkeiten zu erlernen. Vielleicht möchtest du auch eine Zertifizierung oder einen Abschluss in einem neuen Bereich erwerben. Und ja, das kann sogar bedeuten, dass du einen neuen Studienabschluss anstrebst.

Networking

Knüpfe Kontakte mit Menschen in verschiedenen Branchen, um Einblicke zu erhalten und potenzielle Möglichkeiten zu entdecken. Besuche Branchenveranstaltungen, Meetups oder vernetze dich online, um dein Netzwerk zu erweitern.

Praktika oder Freiwilligenarbeit

Sammle praktische Erfahrungen in einem neuen Bereich durch Praktika oder ehrenamtliche Tätigkeiten. Das bietet nicht nur Einblicke, sondern auch die Möglichkeit, neue Fähigkeiten zu entwickeln und Kontakte zu knüpfen.

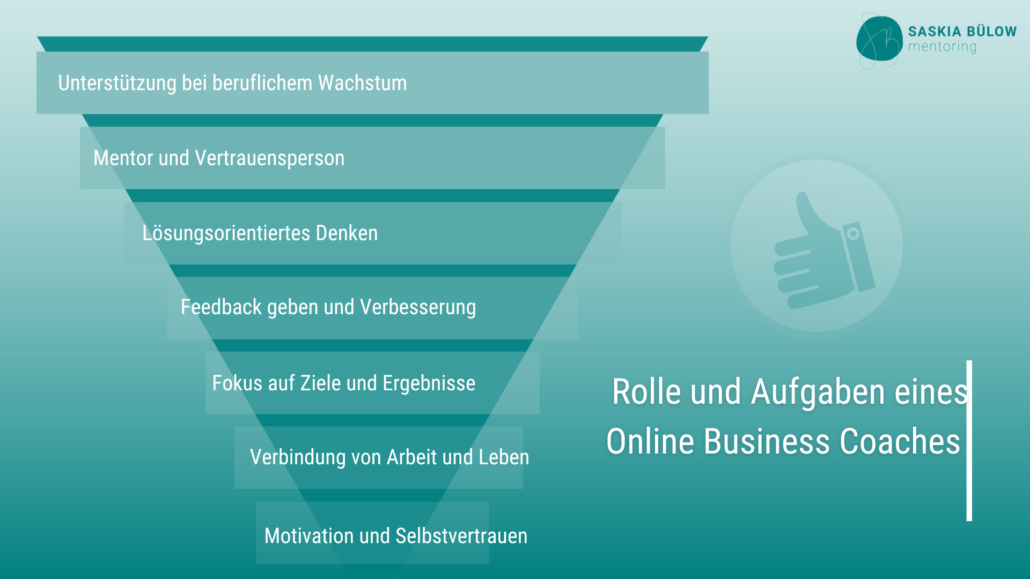

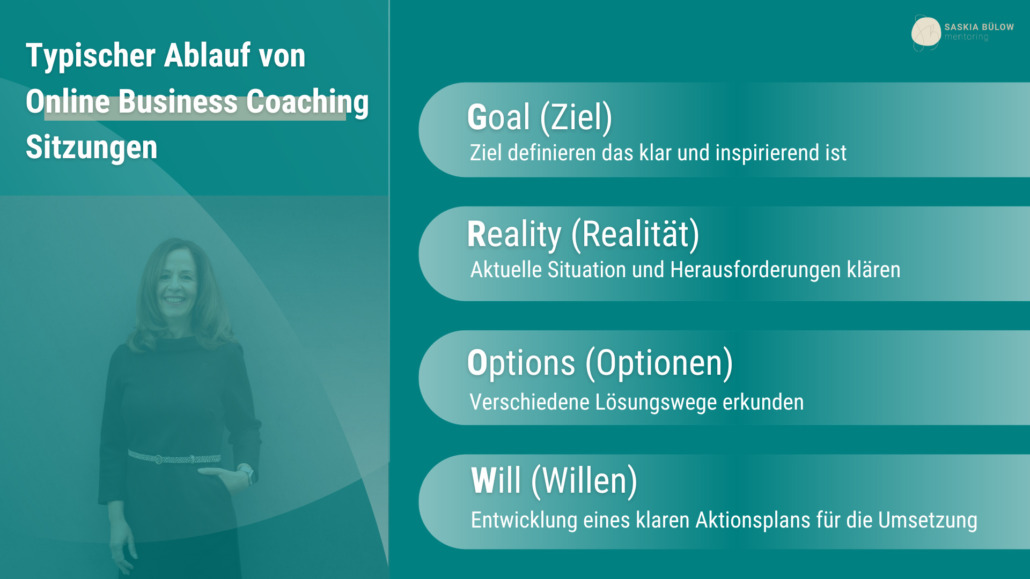

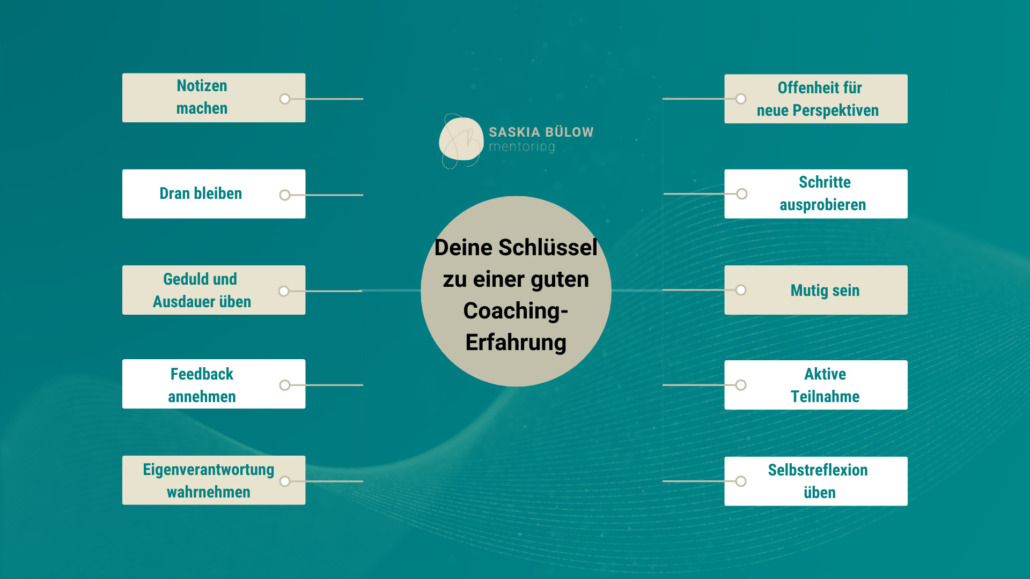

Selbstreflexion und Coaching

Nutze Coaching oder Beratung, um deine Stärken, Interessen und Ziele zu identifizieren. Reflektiere über vergangene Erfahrungen und darüber, was dich wirklich erfüllt, um eine klare Richtung zu finden.

Freiberufliche Tätigkeit oder Unternehmertum

Möchtest du deine eigenen Wege gehen? Starte dein eigenes Unternehmen oder werde freiberuflich tätig, um deine Fähigkeiten und Leidenschaften in die Tat umzusetzen. Das erfordert oft Risikobereitschaft, bietet aber auch Flexibilität und die Möglichkeit, deine eigenen Entscheidungen zu treffen.

Branchenwechsel

Erwäge einen Wechsel in eine komplett neue Branche, die besser zu deinen Interessen und Zielen passt. Das kann eine erfrischende Veränderung sein, erfordert jedoch oft zusätzliche Weiterbildung oder Networking.

Auslandsaufenthalte

Betrachte die Möglichkeit, im Ausland zu arbeiten oder zu studieren, um neue Kulturen und Perspektiven kennenzulernen. Das kann deine Horizonte erweitern und dir wertvolle internationale Erfahrungen bieten.

Teilzeit- oder Nebentätigkeiten

Starte mit einer Teilzeit- oder Nebentätigkeit in einem neuen Bereich, um erste Erfahrungen zu sammeln, ohne dein aktuelles Einkommen aufzugeben. Das ermöglicht es dir, dich schrittweise in eine neue Richtung zu bewegen, während du finanzielle Sicherheit behältst.

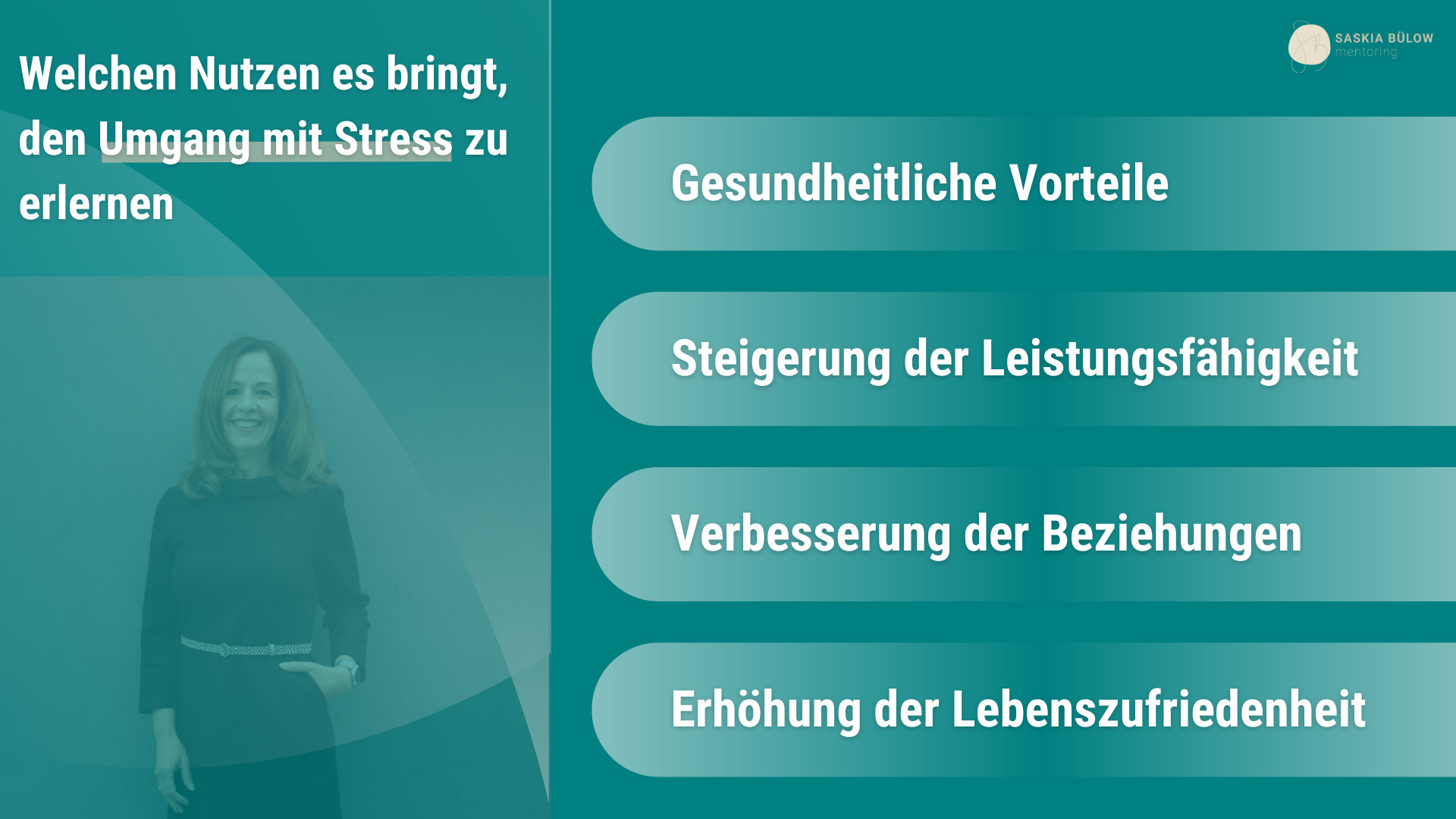

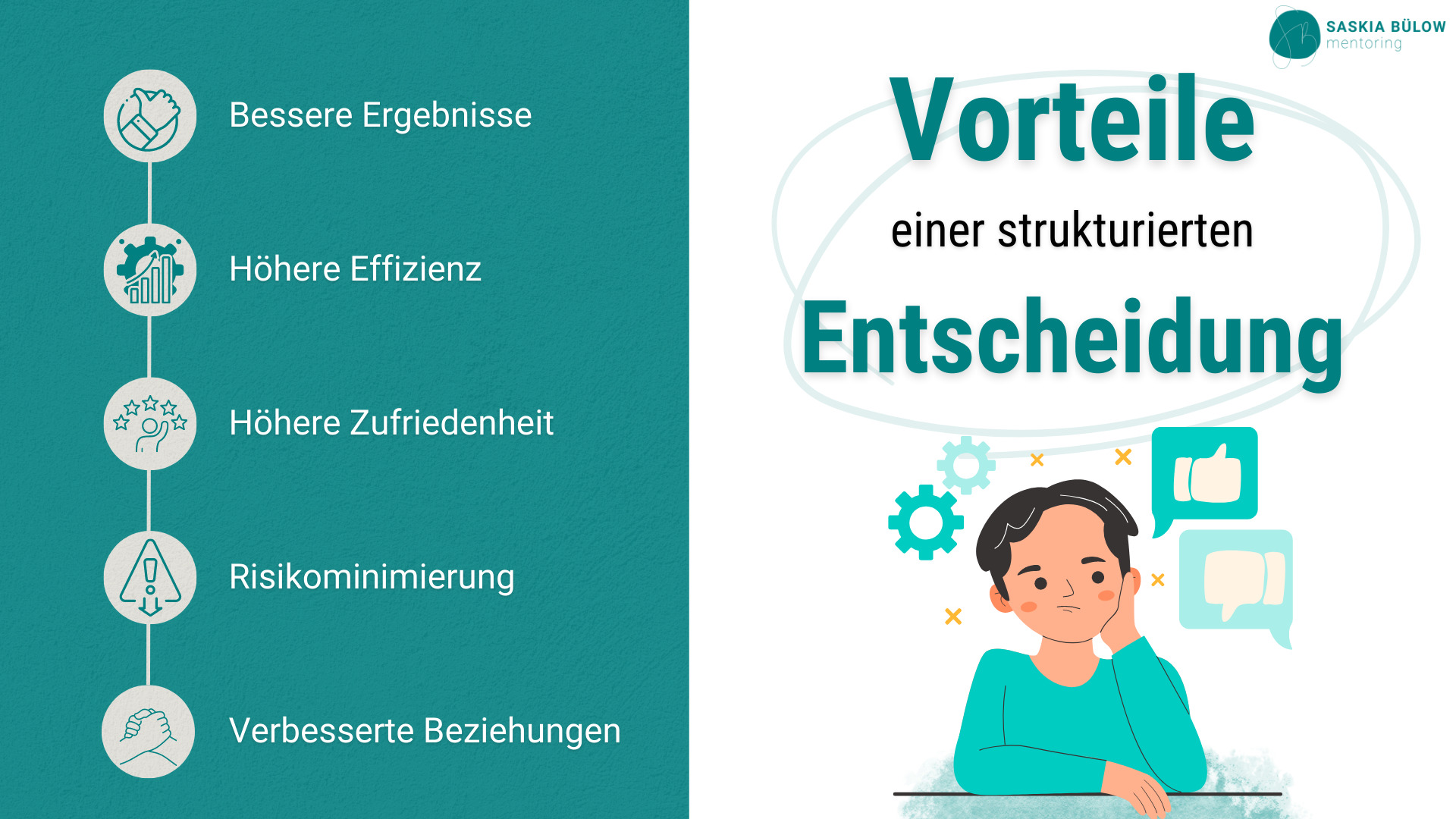

Welchen Vorteil hat es, wenn ich mich beruflich neu orientiere?

Die berufliche Neuorientierung kann eine Fülle von Nutzen mit sich bringen, die sich auf verschiedene Grundbedürfnisse auswirken können:

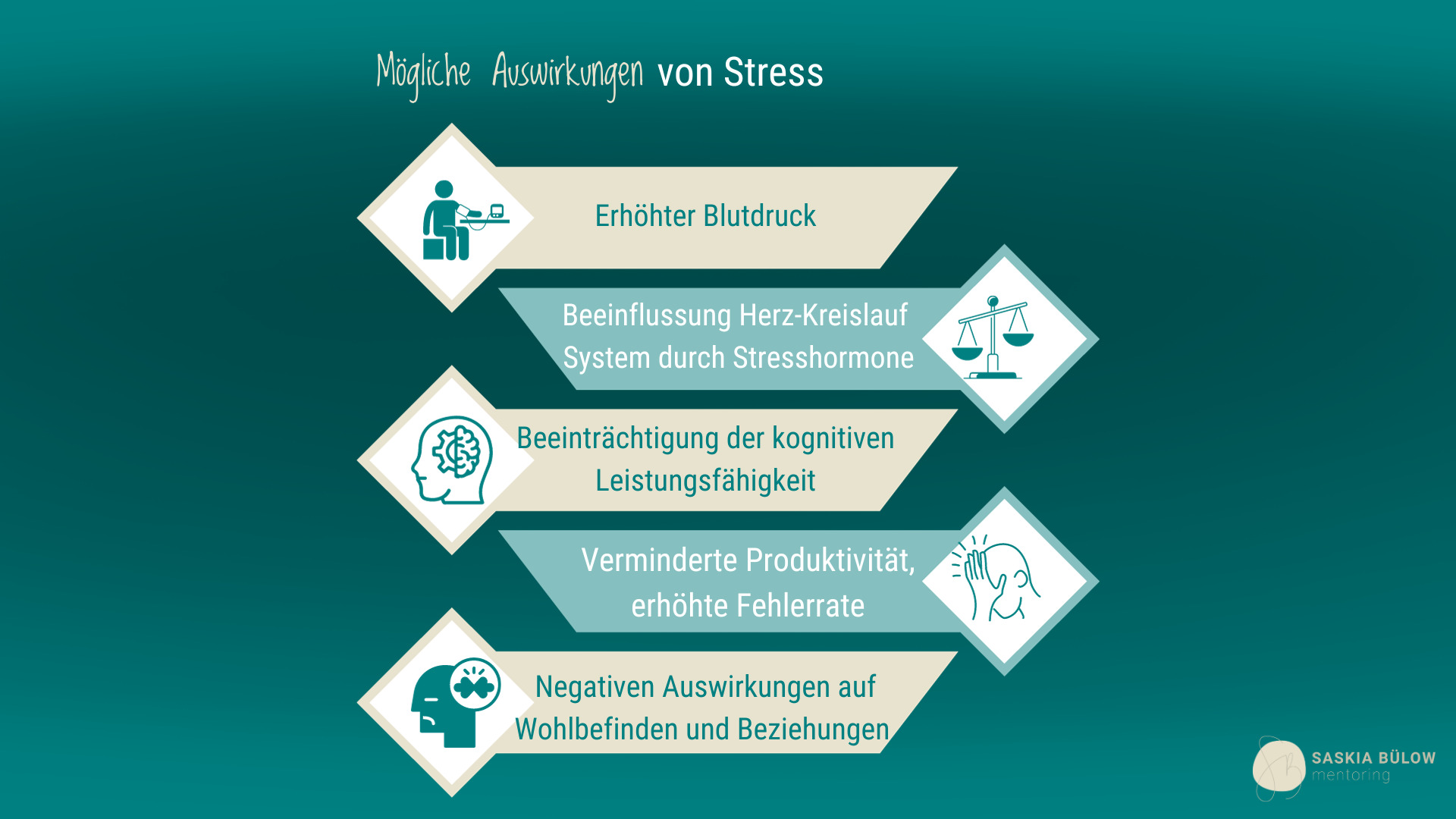

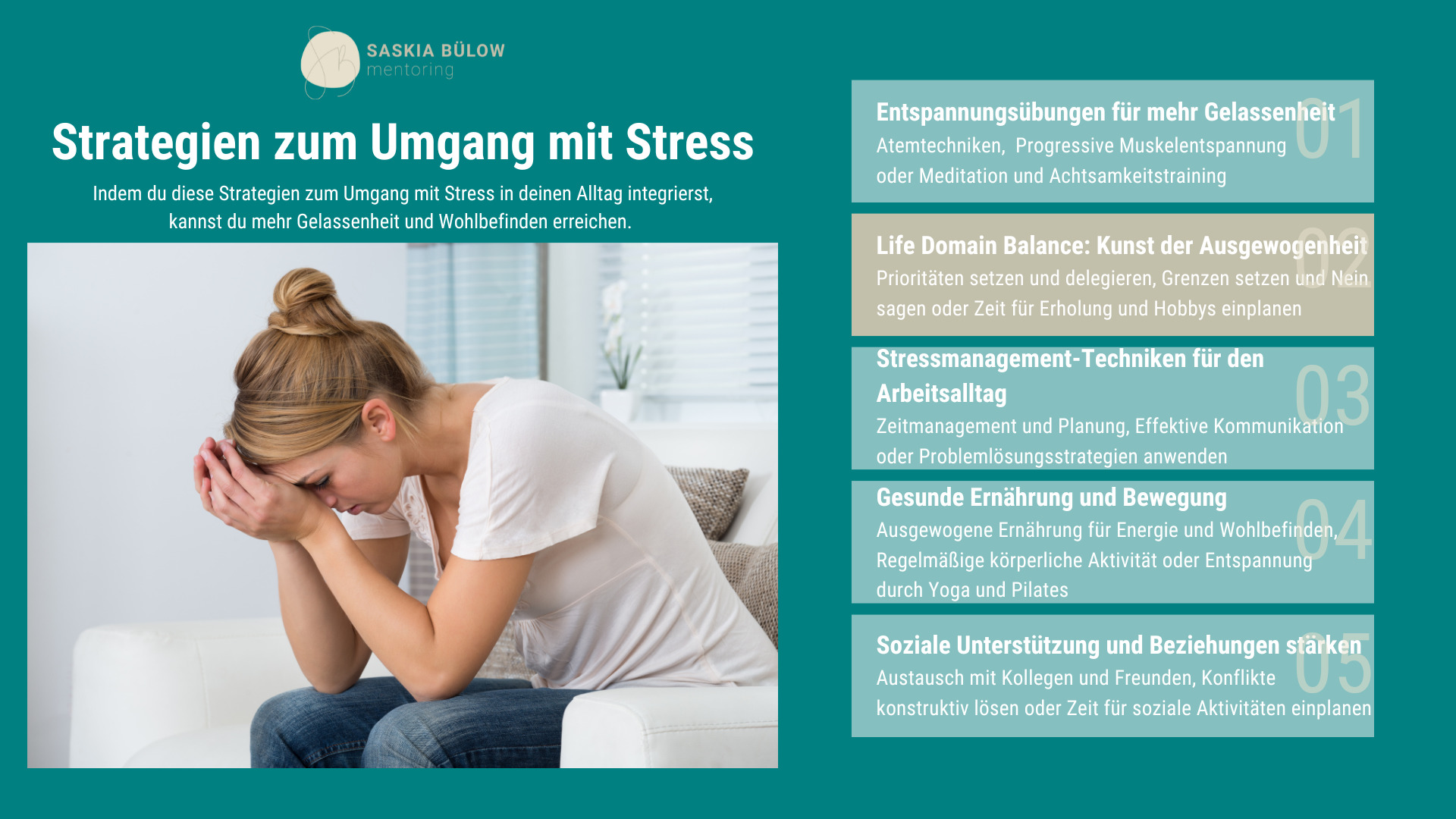

Gesundheit

Eine Neuorientierung kann den Stress und das Burnout-Risiko reduzieren, die oft mit Unzufriedenheit im aktuellen Job einhergehen. Indem du in einem Bereich arbeitest, der besser zu deinen Fähigkeiten und Interessen passt, kannst du dein allgemeines Wohlbefinden steigern.

Beziehungen

Zeit für Familie und Freunde zu haben, kann durch eine berufliche Neuorientierung ermöglicht werden. Dadurch stärkst du deine Bindungen und bekommst Unterstützung in persönlichen Beziehungen. Ein neuer Job oder eine neue Karriere kann auch die Tür zu neuen sozialen Kreisen öffnen und neue Freundschaften ermöglichen.

Wohlstand

Obwohl eine Neuorientierung zunächst Unsicherheiten mit sich bringen kann, bietet sie oft langfristig finanzielle Belohnungen. Das kann ein höheres Einkommen, bessere Aufstiegschancen oder die Möglichkeit, in einem lukrativeren Bereich zu arbeiten, umfassen.

Status

Eine erfolgreiche Neuorientierung kann zu einem gesteigerten Selbstwertgefühl führen. Wenn du in einem Bereich arbeitest, der persönlich bedeutsamer ist oder mehr Anerkennung in der Gesellschaft bietet, kannst du dich erfüllter und zufriedener fühlen. Außerdem hilft eine berufliche Neuorientierung dabei, deine beruflichen Ziele und Träume zu erreichen, was zu einem erhöhten Status beitragen kann.

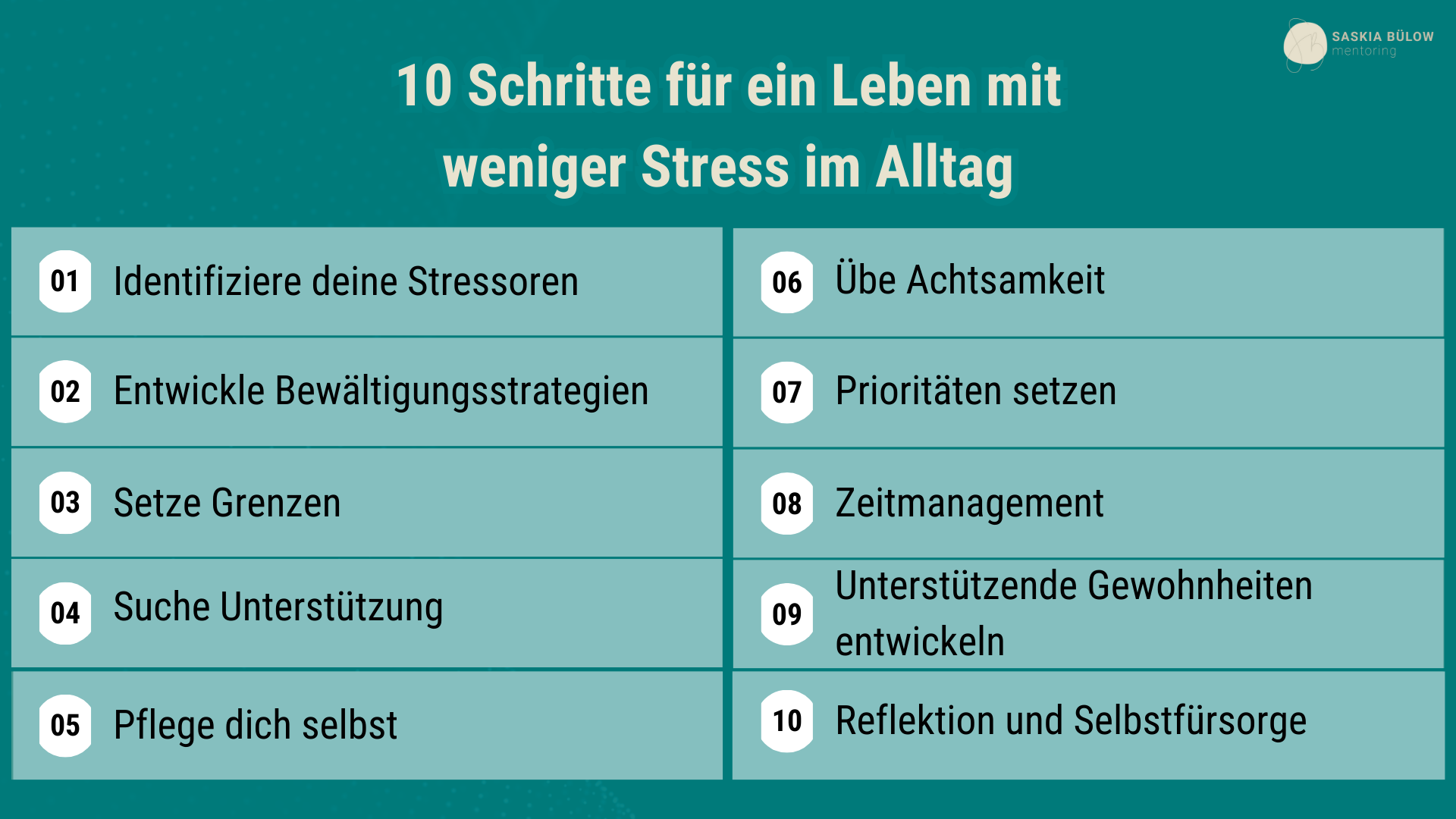

7 Schritte zur beruflichen Neuorientierung

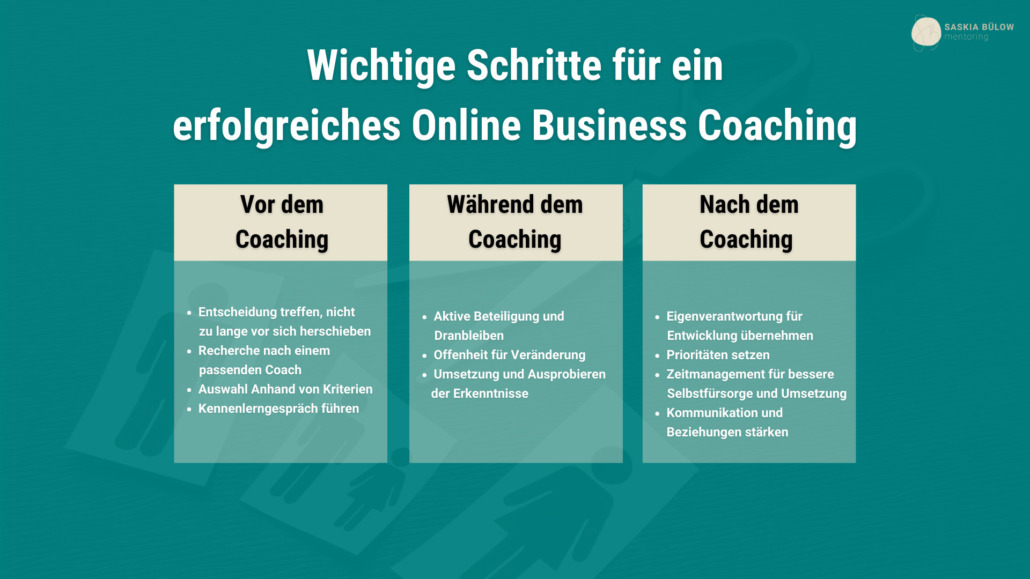

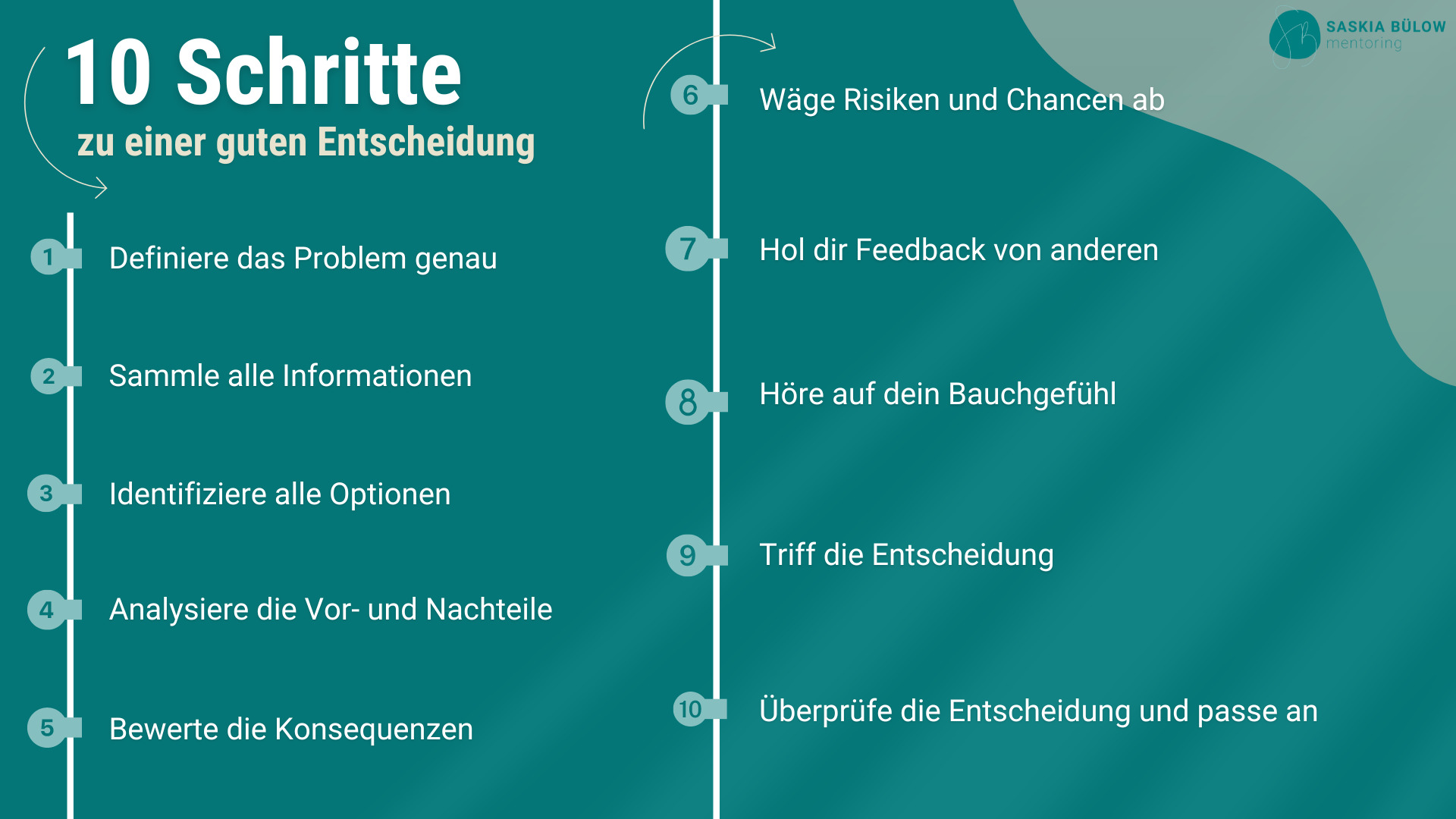

Für eine erfolgreiche berufliche Neuorientierung sind einige Schritte erforderlich. Hier ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie du vorgehen könntest:

Selbstreflexion und Zielsetzung:

- Überlege genau, was deine Stärken, Schwächen, Interessen und Werte sind.

- Setze klare Ziele für deine berufliche Neuorientierung, basierend auf dem, was dir wirklich wichtig ist und was du erreichen möchtest.

Recherche und Informationsbeschaffung:

- Tauche tief ein und erkunde verschiedene Branchen, Berufe und Karrierewege, die zu deinen Fähigkeiten und Interessen passen könnten.

- Nutze alle verfügbaren Quellen wie Online-Ressourcen, Bücher, Branchenveranstaltungen und persönliche Kontakte, um möglichst viele Informationen zu sammeln.

Weiterbildung und Qualifizierung:

- Finde heraus, welche Fähigkeiten und Qualifikationen du für deinen gewünschten neuen Weg benötigst.

- Nimm an Weiterbildungen, Kursen oder Schulungen teil, um diese Fähigkeiten zu erwerben oder zu verbessern.

Networking:

- Knüpfe Kontakte und baue ein berufliches Netzwerk auf, indem du dich mit Personen verbindest, die bereits in dem Bereich arbeiten, den du anstrebst.

- Nutze Plattformen wie LinkedIn oder besuche Networking-Veranstaltungen, um Kontakte zu knüpfen und von anderen zu lernen.

Praktische Erfahrungen sammeln:

- Sammle praktische Erfahrungen durch Praktika, ehrenamtliche Tätigkeiten oder Teilzeitjobs in deinem angestrebten Bereich.

- Dadurch kannst du deine Fähigkeiten weiterentwickeln, wertvolle Einblicke gewinnen und relevante Erfahrungen für deine zukünftige Karriere sammeln.

Bewerbung und Selbstmarketing:

- Aktualisiere deinen Lebenslauf und verfasse ein überzeugendes Anschreiben, das deine Motivation und Qualifikationen für die neue Karriere unterstreicht.

- Nutze dein Netzwerk, um potenzielle Arbeitgeber zu finden und dich für offene Stellen zu bewerben.

Flexibilität und Anpassungsfähigkeit:

- Sei offen für Veränderungen und bereit, dich anzupassen, falls sich neue Möglichkeiten während des Neuorientierungsprozesses ergeben.

- Bleib geduldig und bleib dran, auch wenn der Weg zur Neuorientierung Herausforderungen mit sich bringt.

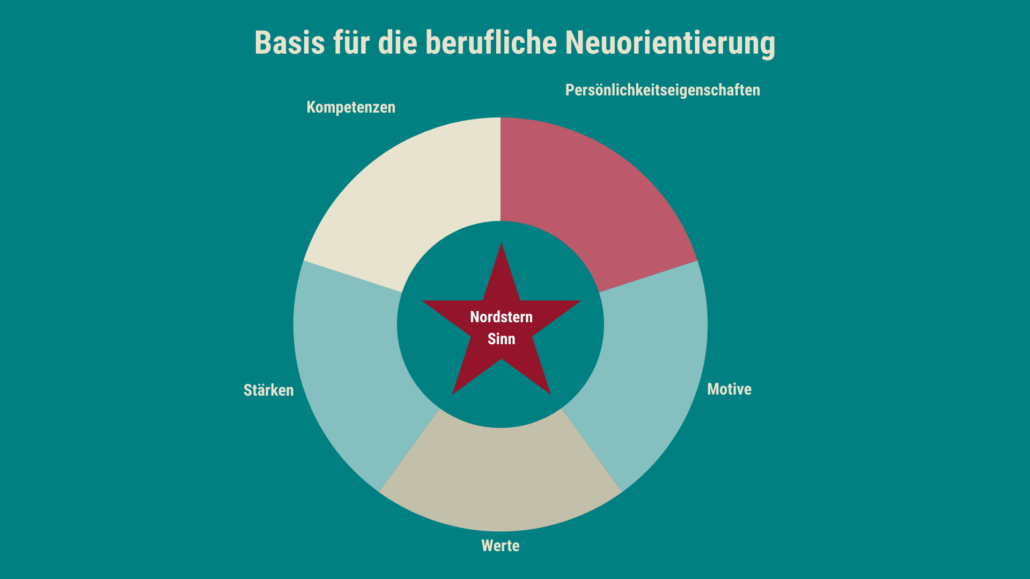

Die Basis der beruflichen Neuorientierung

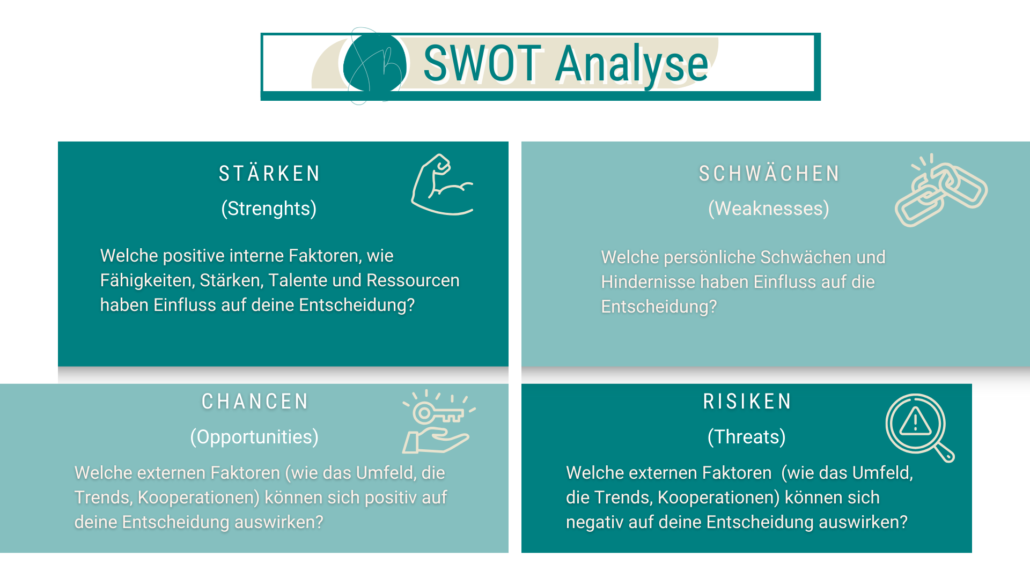

Um dich erfolgreich beruflich neu zu orientieren, ist es entscheidend, dich selbst genau zu kennen.

- Persönlichkeitseigenschaften: Erkenne, was dich ausmacht. Bist du analytisch, gewissenhaft, introviertiert? Deine Eigenschaften beeinflussen, welche Berufe zu dir passen.

- Motive und Werte: Was treibt dich an? Was ist dir im Leben und im Beruf wichtig? Diese Faktoren bestimmen deine Zufriedenheit.

- Eigene Stärken: Reflektiere, was du besonders gut kannst. Diese Stärken sind dein Kapital für die Zukunft.

- Berufliche Kompetenzen: Analysiere deine bisherigen Fähigkeiten und Erfahrungen. Welche davon möchtest du weiter nutzen?

- Der Nordstern: Finde deinen Sinn in der Arbeit. Was gibt deinem Tun Bedeutung? Dieser „Nordstern“ leitet dich auf deinem Weg.

Es ist natürlich nicht ganz einfach, das alles selbst zu tun. Zum Glück gibt es Profis, die dich auf diesem wichtigen Schritt begleiten.

Mit ihnen kannst du reflektieren und sie unterstützen dich mit den richtigen Tools, um eine gute Analyse durchzuführen.

Nutze diese Erkenntnisse als Fundament, um Klarheit und Orientierung für deine berufliche Zukunft zu gewinnen.

So kannst du mit einem klaren Ziel vor Augen den nächsten Schritt wagen.

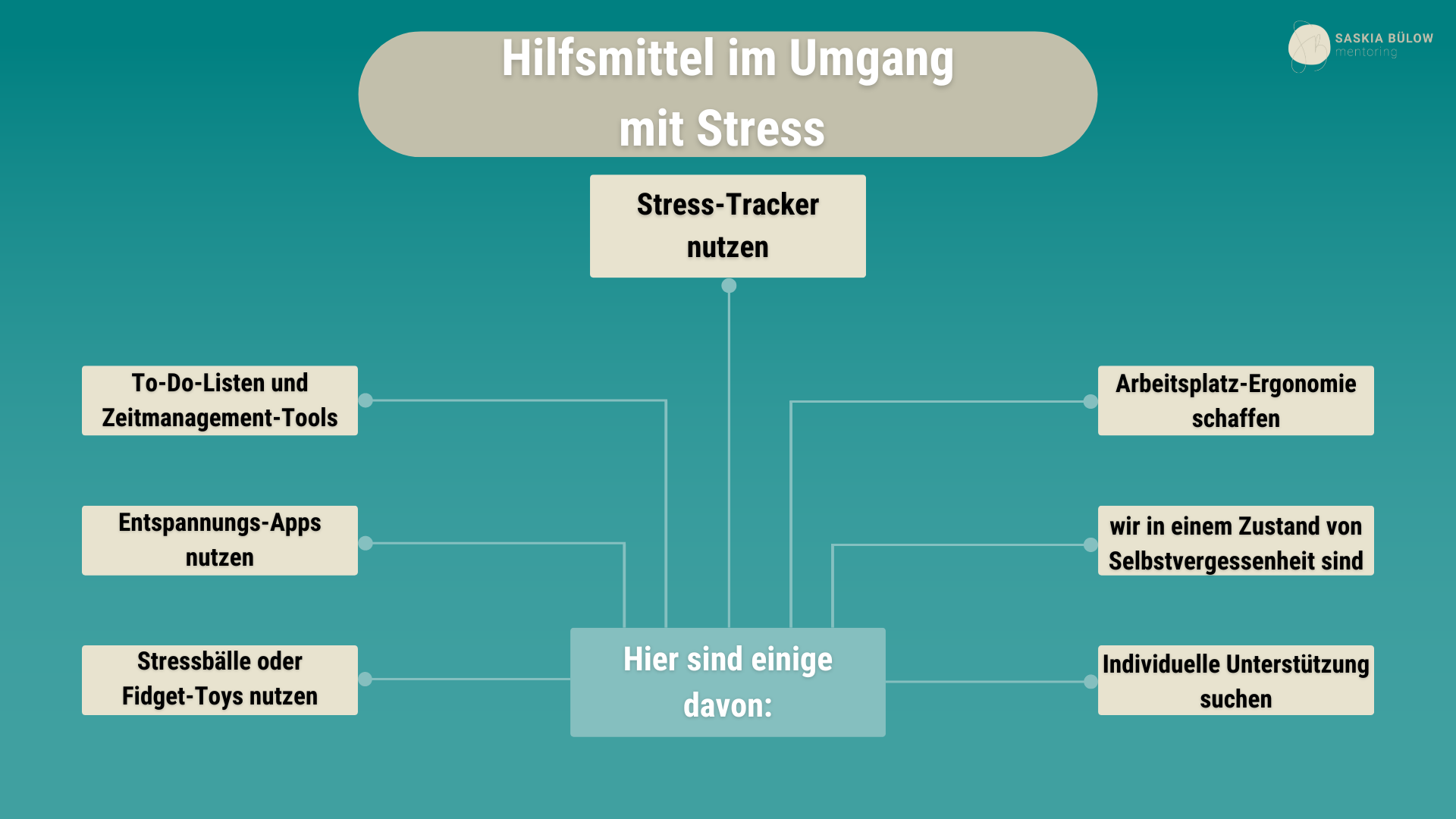

Welche Tools und Methoden helfen bei der beruflichen Neuorientierung?

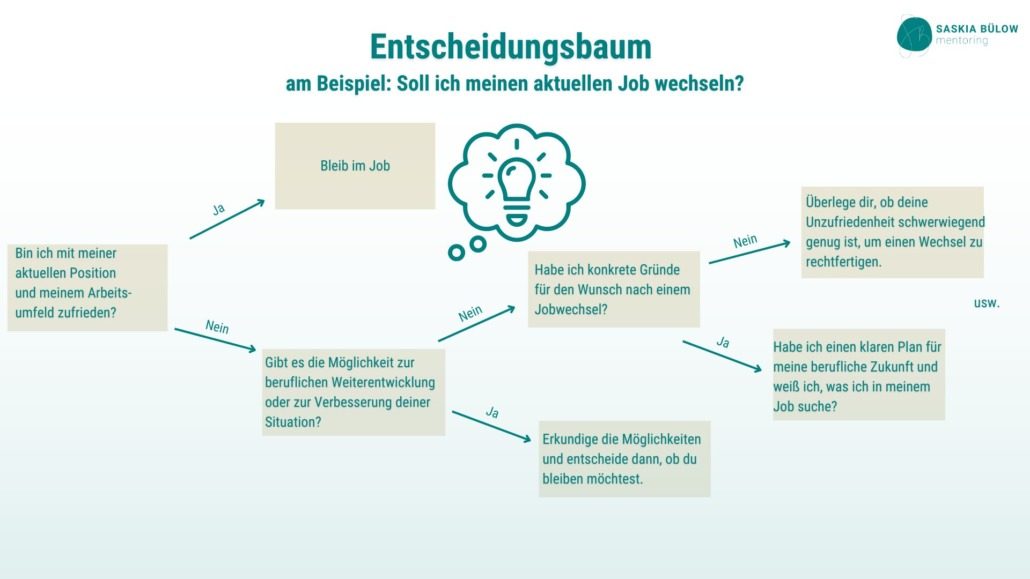

Wenn es darum geht, Klarheit für deine berufliche Neuorientierung zu gewinnen, gibt es verschiedene bewährte Methoden, die dir dabei helfen können:

IKIGAI:

Nutze das japanische Konzept des “Lebenssinns”, das dir dabei hilft, deine Berufung zu entdecken. Konzentriere dich auf vier Elemente: Was du liebst, was du gut kannst, was die Welt braucht und wofür du bezahlt wirst?

Everest-Ziele:

Setze dir langfristige, anspruchsvolle Ziele, die dich herausfordern und deine persönlichen Grenzen erweitern. Diese Ziele geben dir eine klare Richtung für deine berufliche Neuorientierung.

Systemisches Karrieremodell:

Betrachte deine berufliche Entwicklung als Teil eines größeren Systems, das verschiedene Einflussfaktoren berücksichtigt. Dies kann dir helfen, die Wechselwirkungen besser zu verstehen und fundierte Entscheidungen über deine berufliche Zukunft zu treffen.

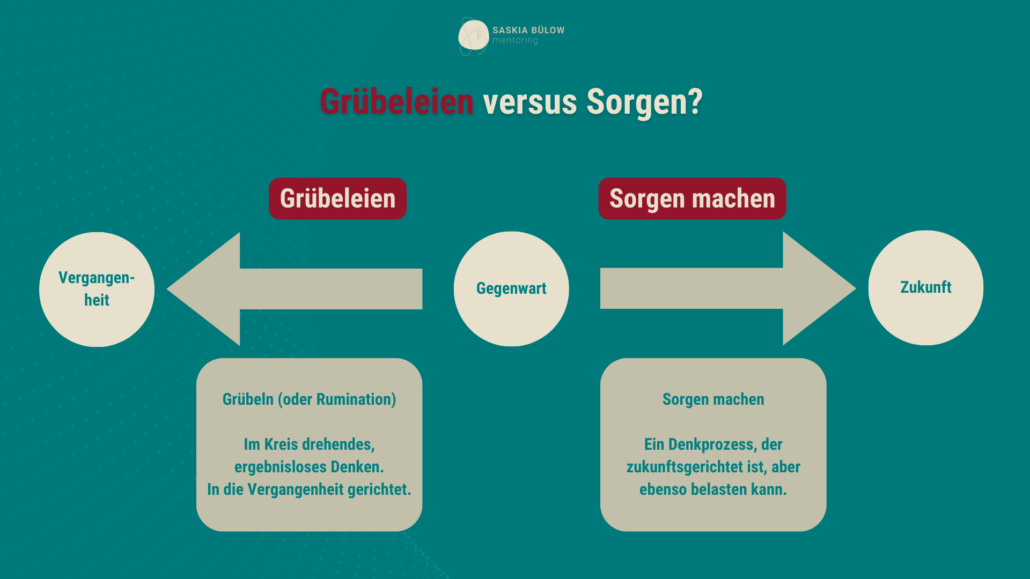

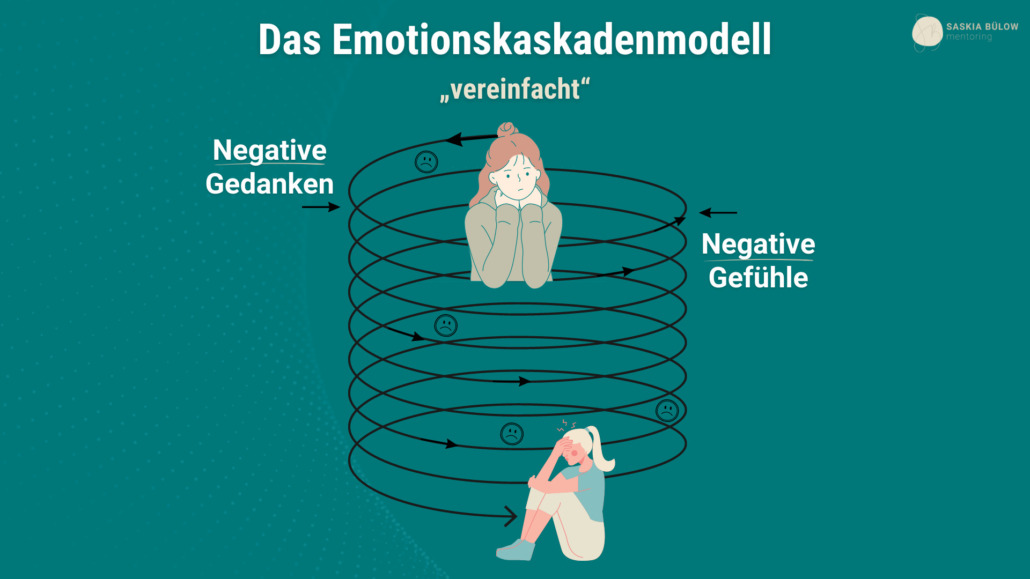

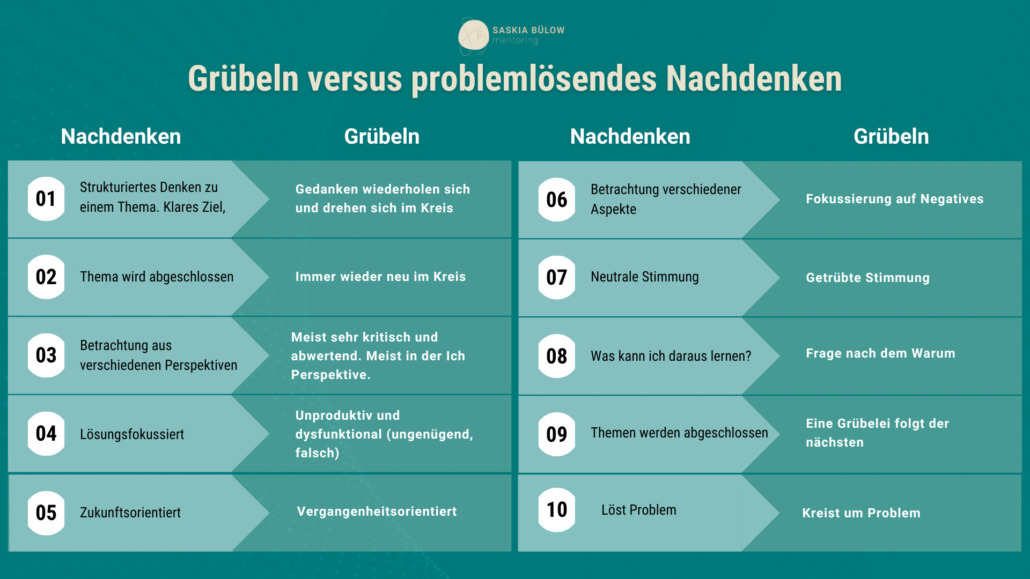

Selbstreflexion und Selbstbewusstsein:

Reflektiere regelmäßig über deine Stärken, Schwächen, Interessen und Werte. Nutze Techniken wie das Journaling oder Selbsttests, um dein Selbstbewusstsein zu stärken und eine klarere Vorstellung davon zu bekommen, wer du bist und was dir wichtig ist.

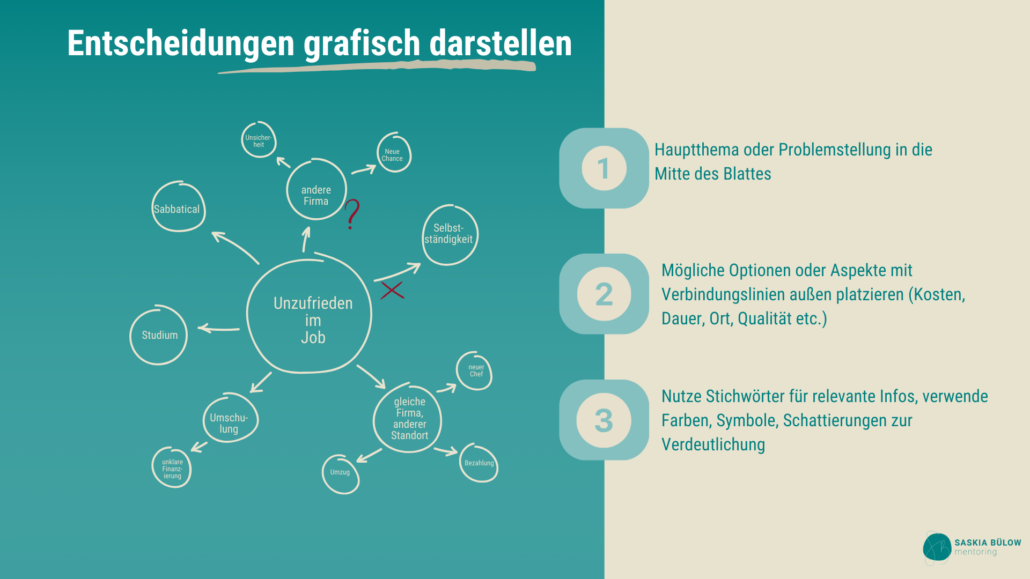

Vision Board erstellen:

Visualisiere deine beruflichen Ziele, Träume und Wünsche auf einem Vision Board. Das kann dir helfen, deine Ziele klarer zu definieren und dir einen visuellen Anker während deiner beruflichen Neuorientierung zu geben.

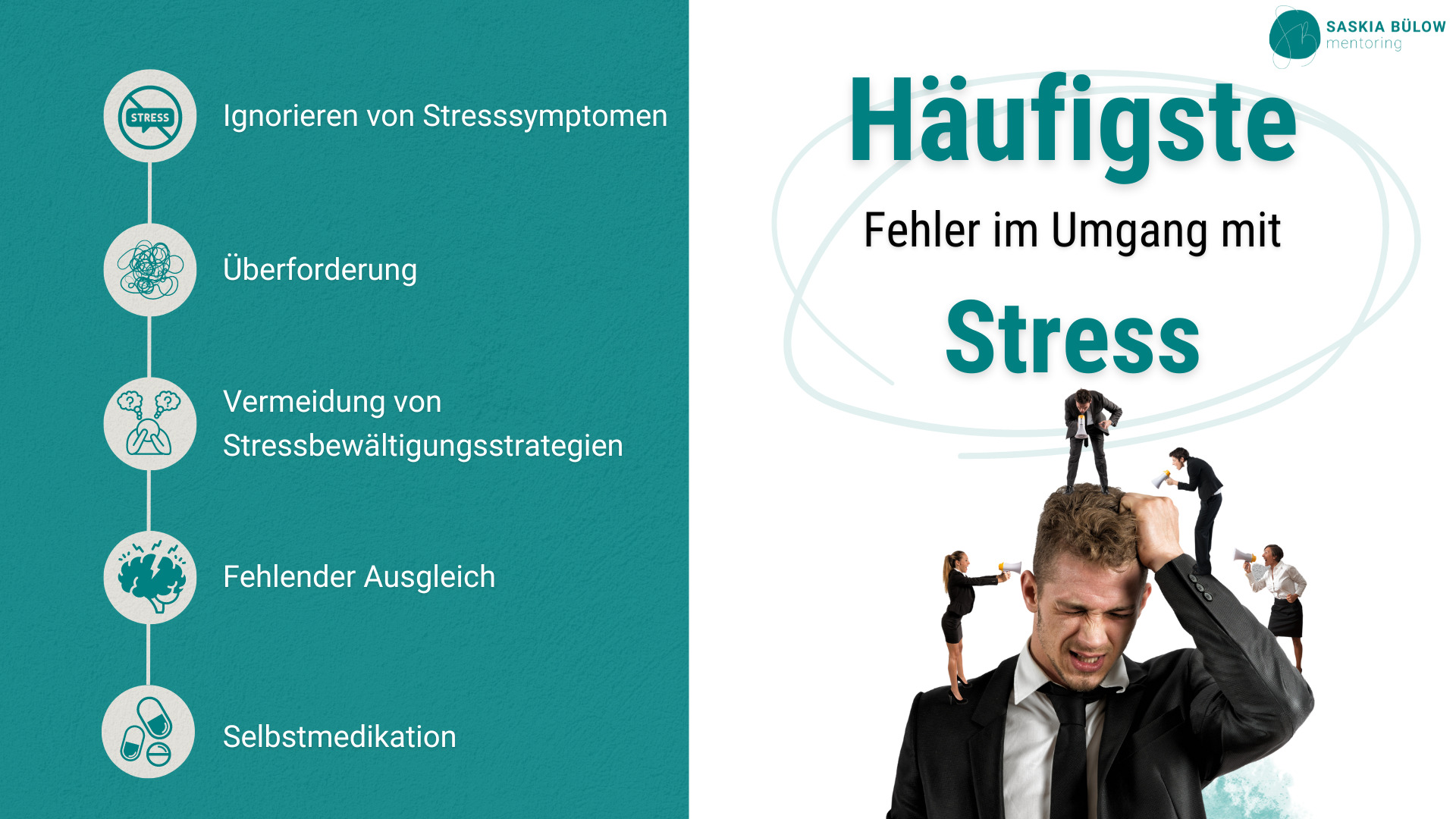

Welche Fehler solltest du bei der beruflichen Neuorientierung vermeiden?

Bei der beruflichen Neuorientierung gibt es einige Fehler, die du vermeiden solltest. Denn eine Fehlentscheidung wäre hier fatal.

- Übereilte Entscheidungen treffen:

Vermeide es, überstürzte Entscheidungen zu treffen, ohne ausreichend Nachforschungen anzustellen oder alle Aspekte deiner Neuorientierung sorgfältig zu durchdenken. Nimm dir die Zeit, um gründlich zu planen und zu reflektieren, bevor du große Veränderungen vornimmst.

- Keine gute Selbstreflexion durchführen:

Vernachlässige nicht die Bedeutung deiner Selbstreflexion während des Neuorientierungsprozesses. Ohne ein klares Verständnis deiner Stärken, Schwächen, Interessen und Werte kannst du Gefahr laufen, in eine Richtung zu gehen, die nicht zu dir passt.

- Nicht nach Unterstützung suchen:

Versuche nicht, den Neuorientierungsprozess alleine durchzustehen. Suche nach Unterstützung von Freunden, Familie, Mentoren oder Coaches, die dir helfen können, Klarheit zu gewinnen und fundierte Entscheidungen zu treffen.

- Nur auf finanzielle Aspekte achten:

Konzentriere dich nicht ausschließlich auf finanzielle Belohnungen oder äußere Erfolge bei der Wahl deiner neuen Karriere. Berücksichtige auch andere wichtige Faktoren wie persönliche Erfüllung, Arbeitsumfeld und Work-Life-Balance.

- Nicht flexibel sein:

Sei nicht zu stur oder unflexibel in deinen Plänen. Die berufliche Neuorientierung kann unerwartete Wendungen mit sich bringen, und es ist wichtig, offen für neue Möglichkeiten zu sein und sich an veränderte Umstände anzupassen.

- Fehlende Realitätsprüfung:

Sei realistisch über deine Fähigkeiten, Interessen und Marktbedingungen. Vermeide es, unrealistische Ziele zu setzen oder dich für Berufe zu entscheiden, die nicht zu deinem Profil passen oder in deinem Umfeld wenig gefragt sind.

- Mangelnde Geduld und Ausdauer:

Vermeide es, ungeduldig zu werden oder aufzugeben, wenn die berufliche Neuorientierung nicht sofort die gewünschten Ergebnisse bringt. Erfolge können Zeit brauchen, und es ist wichtig, geduldig zu bleiben und kontinuierlich an deinen Zielen zu arbeiten.

Bereit für den nächsten Schritt zur beruflichen Neuorientierung?

Nutze die Chance, deine berufliche Zukunft in die Hand zu nehmen.

- Mit meinem Coaching zur beruflichen Neuorientierung bekommst du die Werkzeuge und die Unterstützung, sodass du einen Job findest, der dich wirklich erfüllt.

- Mit meiner Unterstützung erfährst du , wie du deine beruflichen Ziele klar definiert, sodass du einen konkreten Plan für deine Zukunft hast.

Erhalte eine individuelle Betreuung, die genau auf deine Bedürfnisse und Ziele abgestimmt ist.

Starte mit einem kostenlosen Kennenlerntermin und finde heraus, ob das Coaching zu dir passt! Ich freue mich auf dich.

Literatur:

Balz, H.-J., Pläger, P. (2015) Systemisches Karrierecoaching. Berufsbiografien neu gedacht. Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co KG.

Bürger, B. (2019) Unzufrieden im Beruf? Die berufliche Neuorientierung wagen – auch ab dem mittleren Alter. Springer Verlag

Tepperwein, K. (2019) Vom Beruf zur Berufung. So erlangen sie mehr Erfolg und Zufriedenheit im Leben. mvg Verlag

Saskia Bülow

Saskia Bülow